<tr id="wocgk"></tr> 院況簡介

1949年,伴隨著新中國的誕生,中國科學院成立。

作為國家在科學技術方面的最高學術機構和全國自然科學與高新技術的綜合研究與發(fā)展中心,建院以來,中國科學院時刻牢記使命,與科學共進,與祖國同行,以國家富強、人民幸福為己任,人才輩出,碩果累累,為我國科技進步、經(jīng)濟社會發(fā)展和國家安全做出了不可替代的重要貢獻。 更多簡介 +

院領導集體

機構設置

創(chuàng)新單元

科技獎勵

科技期刊

工作動態(tài)/ 更多

中國科學院學部

中國科學院院部

語音播報

近日,中國科學院微生物研究所副研究員張莉莉和中國科學院院士方榮祥團隊在Microbiome上發(fā)表了題為Dynamics of rice seed-borne bacteria from acquisition to seedling colonization的研究論文。該研究闡釋了水稻種子菌群的獲得、定殖、保持和傳播模式以及菌群結構的時空動態(tài)特征。

種子作為植物遺傳物質(zhì)代際傳遞的載體,其攜帶的微生物及功能可能存在世代傳遞。受限于植物內(nèi)生菌群定量技術和無菌體系缺乏現(xiàn)狀,種子微生物組的代際傳遞機制未得到系統(tǒng)性闡明。該團隊通過整合細菌定量分析、無菌植物培養(yǎng)、合成菌群構建與菌群移植等技術,揭示了水稻種子菌群從獲得到傳播的完整過程。

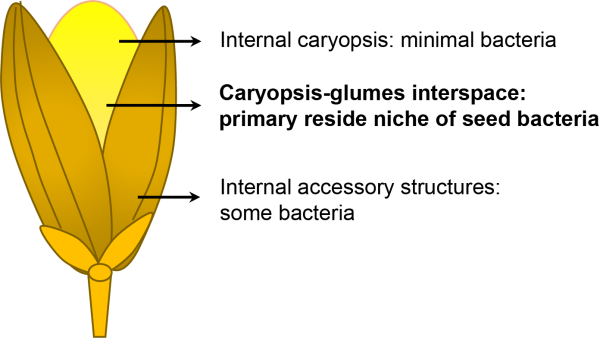

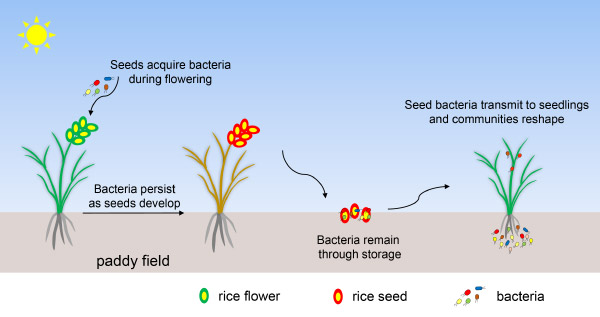

研究發(fā)現(xiàn),水稻種子具有豐富的內(nèi)生菌群。這些微生物主要定殖于穎果(遺傳學意義上的種子)和種子附屬結構之間,而穎果本身保持基本無菌的狀態(tài)。種子菌群主要在開花期從環(huán)境中獲得,灌漿期和黃熟期則不具備獲得外源菌群的能力。研究顯示,菌群一旦獲得,可在種子發(fā)育和貯存期間維持穩(wěn)定數(shù)量,能夠隨種子萌發(fā)遷移至新生植株的葉片和根系,并根據(jù)不同組織特征進行群落重構。

研究工作得到國家自然科學基金、國家重點研發(fā)計劃和中國科學院青年創(chuàng)新促進會會員項目的支持。

水稻種子菌群分布模式圖

水稻種子菌群來源及傳播模式圖

© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1  京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864

電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)

© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1  京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864

電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)

© 1996 - 中國科學院 版權所有

京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號

京公網(wǎng)安備110402500047號

網(wǎng)站標識碼bm48000002

地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864

電話:86 10 68597114(總機)

86 10 68597289(總值班室)