語音播報

開欄語

2000年,中華人民共和國國務院設立了國家最高科學技術獎。這是我國科學技術獎勵中的最高榮譽,授予在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發(fā)展中有卓越建樹的;在科學技術創(chuàng)新、科學技術成果轉化和高技術產(chǎn)業(yè)化中,創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益或者對維護國家安全作出巨大貢獻的中國公民。

科技興則民族興,科技強則國家強。作為中國自然科學的最高學術機構,中國科學院自建院以來,與科學共進,與祖國同行,匯聚誕生了一大批科學巨擘,為新中國科技事業(yè)發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻。

大師之風,山高水長。值此國家最高科學技術獎設立25周年,本報與中國科學院檔案館合作推出《人物·科學家的故事》專欄,依據(jù)館藏珍貴檔案,講述中國科學院12位國家最高科學技術獎獲得者的故事,從檔案視角,領略科學創(chuàng)新魅力,體悟家國情懷,感受科學家精神。

他,是中國唯一一位兩次獲得國家科技領域最高獎項的數(shù)學家。

他,從不宣揚自己,在國內(nèi)的知名度與其學術成就極不相稱。

他曾說:“我不想當社會活動家,我是數(shù)學家、科學家,我最重要的工作是科研。我欠的‘債’,是科學上的‘債’,也是對黨和國家的‘債’。”

他,就是我國著名數(shù)學家吳文俊。

“法國拓撲四杰”與首屆中國科學院科學獎金

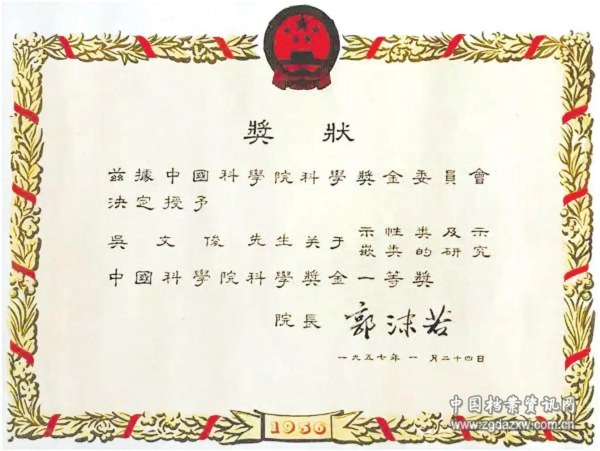

在吳文俊先生一生所獲的眾多榮譽中,那張1956年度中國科學院科學獎金一等獎的獎狀一直備受關注。這個獎項是新中國首次在自然科學領域設立的最高獎項,在中國科學院發(fā)展史和中國當代科學史上具有里程碑的意義。那一年,與吳文俊同時獲此殊榮的是大名鼎鼎的錢學森和華羅庚。以至于很多人不禁產(chǎn)生了這樣的疑問:吳文俊是誰?

1947年,吳文俊在數(shù)學大師陳省身的推薦下以數(shù)學第一名的成績考取了中法交換留學生。在法國小城斯特拉斯堡,他跟隨數(shù)學家埃瑞斯曼攻讀博士學位,主要研究拓撲學的示性類。他潛心研究,連續(xù)取得若干引人矚目的成果,僅用兩年時間就通過博士答辯,獲得了法國國家科學博士學位。畢業(yè)后,他來到法國國家科學中心擔任助理研究員,在那里譜寫出其數(shù)學生涯中精彩的“第一樂章”。

吳文俊在巴黎的導師和合作者H·嘉當是國際知名數(shù)學家。在巴黎濃厚的學術氛圍中,吳文俊繼續(xù)開展拓撲學研究。拓撲學是現(xiàn)代數(shù)學的主要領域之一,其主要內(nèi)容是研究幾何圖形連續(xù)改變形狀時還能保持不變的一些特性,也就是拓撲變換下的不變量。所謂示性類,就是一種基本的拓撲不變量。示性類由惠特尼等人先后從不同的途徑引入,由此開創(chuàng)了示性類理論。1940年前后,這個研究領域面臨的一些困境阻礙了拓撲學的進一步發(fā)展。比如:示性類相互之間的關系是怎樣的?基本性質是什么?如何計算?年輕的吳文俊決心向示性類問題發(fā)起沖擊,解決這些非常重要的、核心的問題。

吳文俊在巴黎租住在一家旅館半地下的屋子里,條件很差,難以工作。于是,他把旅館旁邊一家通宵營業(yè)的咖啡館當做工作室。每天晚飯后,他就在咖啡館的角落里忘我地工作。1950年春天,研究終于有了突破,他弄清了各種示性類的關系。他指出,E·施替費爾和惠特尼各自提出的示性類實質上是相同的,是最簡單的一種示性類。他將其命名為“施替費爾-惠特尼示性類”,并建立了施替費爾-惠特尼示性類之間的關系式,國際上稱之為“吳(第二)公式”。同時,他還指出,別的示性類都可以從陳示性類中表達出來,反之則不能。

隨后,吳文俊又解決了最困難的問題:讓示性類可以計算。他首先在微分流形上引入了一類新的示性類,后來國際上把它稱為“吳示性類”。這個示性類的突出特點是可以具體計算。而后他給出了一個公式,國際上稱之為“吳(第一)公式”,并證明用這個公式,施替費爾-惠特尼示性類可以用吳示性類表示,從而使施替費爾-惠特尼示性類也變?yōu)榫唧w可算的。至此,長期籠罩著示性類的神秘面紗被徹底揭開!抽象的數(shù)學概念變?yōu)榫唧w可算的,拓撲學通向應用的道路也因此開辟。

這一結果震動了法國數(shù)學界。H·嘉當在討論班上為吳文俊的工作感到驚嘆:“這簡直像變魔術一樣。”吳文俊的工作,與同一時期另外3位青年數(shù)學家(R·托姆、J·P·塞爾和A·保萊爾)的工作一起,改變了國際拓撲學研究的面貌,引發(fā)了國際數(shù)學界的“拓撲地震”,他們也被譽為“法國拓撲四杰”。

吳文俊在巴黎取得的成果使他從一個默默無聞的青年學子一躍成為國際著名的拓撲學家,前途無量。1951年,美國普林斯頓大學聘請他做教授,他卻歸心似箭,踏上了回國的旅途。此后,他開始研究拓撲學中的另一個最基本的問題——嵌入問題。之前,嵌入理論只有零散的結果。吳文俊以極大的獨創(chuàng)精神引進了吳示嵌類等一系列拓撲不變量,在非同倫性組合不變量、嵌入問題、同痕問題等方面取得了成功,最終建立了示嵌類理論。

1956年,年僅37歲的吳文俊憑借在示嵌類與此前的示性類研究方面取得的成果,獲得了首屆中國科學院科學獎金一等獎。

吳文俊關于“示性類及示嵌類的研究”獲1956年度中國科學院科學獎金一等獎的獎狀

1958年,吳文俊應邀前往闊別6年半的法國。在巴黎,他做了一系列的演講,報告了他在中國獨立創(chuàng)立的示嵌類工作。這時,他的工作處于國際領先地位,國際數(shù)學界同行驚嘆:吳文俊竟然在中國也能做出不亞于法國同行的獨創(chuàng)性成果!

“顧今用”與國家最高科技獎

如果說,拓撲學是西方人的獨創(chuàng),吳文俊只是大大發(fā)展了它。那么,他從20世紀70年代開始研究的數(shù)學機械化則完全是他從研究中國古代數(shù)學史中產(chǎn)生的思想,是中國人獨創(chuàng)!

20世紀60年代,國內(nèi)政治形勢發(fā)生變化,純理論研究停止,吳文俊只能轉而研究排隊論、博弈論等。“文革”期間,他開始對中國古代數(shù)學史產(chǎn)生濃厚興趣,最終開創(chuàng)了一個全新的數(shù)學機械化道路,完成了其研究方向的重大轉變。

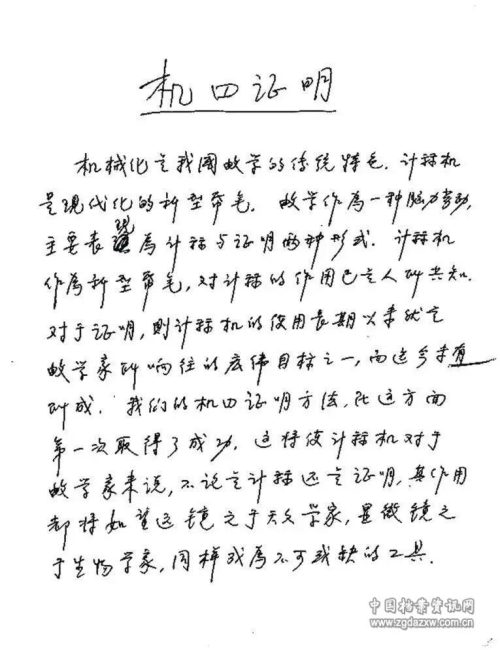

吳文俊關于數(shù)學機械化學術交流材料的手稿 中國科學院檔案館供圖

1975年,吳文俊以“顧今用”為筆名(意為“古為今用”)發(fā)表了《中國古代數(shù)學對世界文化的偉大貢獻》一文,在數(shù)學界引起轟動。他花費了大量精力直接鉆研中國古代數(shù)學文獻,用算法的觀點對中國古算作了分析,同時提出用計算機自動證明幾何定理的有效方法,在國際上被稱為“吳方法”。利用這一方法不僅可以有效證明初等幾何的大部分定理,而且可以自動發(fā)現(xiàn)新的定理。關于“吳方法”的來源,他說是受到元代數(shù)學家朱世杰發(fā)明的“四元術”的啟發(fā),用現(xiàn)代數(shù)學工具加以改造,展現(xiàn)出高度的創(chuàng)造性。

吳文俊開始幾何定理機器證明的研究時已經(jīng)50歲了。當時電子計算機在國內(nèi)遠未普及,他最初的推算都是依靠手算,草稿紙用了一麻袋,他幽默地稱自己的手和筆為“吳氏計算機”。后來,中國科學院數(shù)學所有了計算機,他就從零開始學習編寫計算機程序,成為數(shù)學所機房里年齡最大的“程序員”,在相當長一段時間里也是數(shù)學所上機時間最長的人。

吳方法是一個全新的研究領域,其影響不僅局限于純數(shù)學領域,更對人工智能等有所啟發(fā)。美國人工智能協(xié)會主席布萊索等知名科學家稱,吳文俊“獨自使中國在該領域進入國際領先地位”。2011年,中國人工智能學會設立了“吳文俊人工智能科學技術獎”,該獎被譽為“中國智能科學技術最高獎”,旨在表彰在人工智能領域作出杰出貢獻的科學家和科研團隊,激勵更多科研人員投身智能科學技術的研究與創(chuàng)新之中。

20世紀80年代,吳文俊將幾何定理機器證明的方法擴展到了更一般的方程機器求解,形成了一個既有濃郁中國特色又有強烈時代氣息的數(shù)學領域──數(shù)學機械化,并獲得了極廣泛的應用。今天,數(shù)學機械化的方法正在滲透到力學、天文學、物理學、化學、計算機科學等領域,同時被應用于機器人、連桿設計、控制技術、計算機輔助設計等高技術部門。

從幾何定理機器證明到數(shù)學機械化理論,吳文俊的研究產(chǎn)生了巨大的國際影響,也為他帶來了巨大的榮譽。2000年,81歲高齡的吳文俊因其對拓撲學的基本貢獻和開創(chuàng)了數(shù)學機械化研究領域而獲得了首屆“國家最高科學技術獎”,證書編號“001號”。

在70余年的學術生涯中,吳文俊一直沒有停止攀登數(shù)學高峰的腳步。他打破了數(shù)學創(chuàng)新是年輕人的專利這一規(guī)律。尤其是他的數(shù)學機械化理論的創(chuàng)立,完全是中國人自己開拓的新的數(shù)學道路,整個過程體現(xiàn)了他強烈的復興中國數(shù)學和自主創(chuàng)新的精神。

吳文俊曾在《光明日報》發(fā)表署名文章《東方數(shù)學的使命》。文中提出這樣一個問題:“怎樣進行工作,才能對得起古代的前輩,建立起我們新時代的新數(shù)學,并在不遠的將來,使東方的數(shù)學超過西方的數(shù)學,不斷地出題目給西方做?我想,這是值得我們大家思考和需要努力的方面。”而今,大師已去,言猶在耳。當我們仰望星空時,天空中的“吳文俊星”定會引領我們繼續(xù)前行,去創(chuàng)建“新時代的新數(shù)學”!

(原載于《中國檔案報》2025年1月3日 總第4234期 第三版)

© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1  京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864

電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)

© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1  京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002

地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864

電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)

© 1996 - 中國科學院 版權所有

京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號

京公網(wǎng)安備110402500047號

網(wǎng)站標識碼bm48000002

地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864

電話:86 10 68597114(總機)

86 10 68597289(總值班室)